Parution :

Suite à la révolution de 1848, la politique française est partagée en trois courants :

- le Parti de l'Ordre (droite contre-révolutionnaire)

- les républicains modérés (centre-gauche)

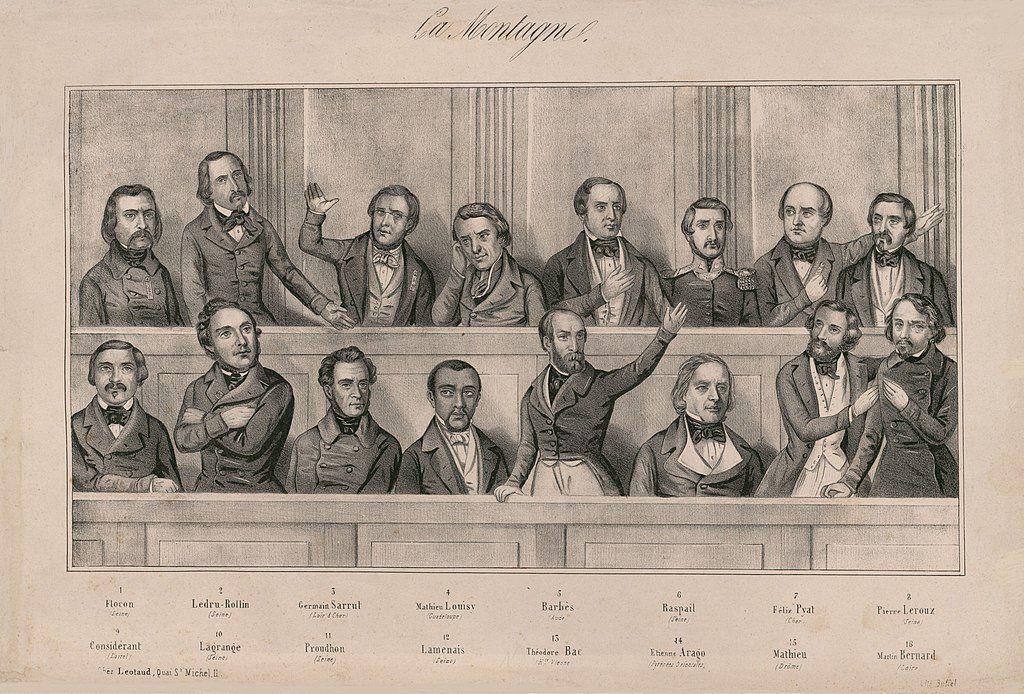

- la Montagne (extrême gauche, défenseurs de la révolution)

Les républicains "modérés" (dit aussi "libéraux" ou "bourgeois"), majoritaires, mèneront une politique conservatrice, refusant notamment de créer un ministère du travail. Face à eux, les républicains "radicaux" socialistes montagnards sont qualifiés de "danger rouge".

Louis Blanc est alors une des figures phare de ces "radicaux". Ouvertement marxiste, il défend le principe "De chacun selon ses facultés à chacun selon ses besoins", le suffrage universel et la création d'ateliers sociaux pour un droit au travail effectif.

Après le règne de Napoléon III et la guerre de 1870, les républicains s'imposent définitivement. Les radicaux continuent d'y représenter une voie socialiste radicale (séparation de l'église et de l'état. liberté de la presse, d'association et syndicale, etc.).

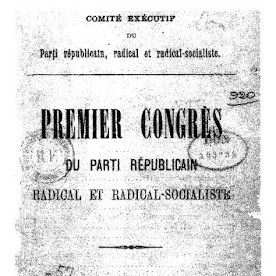

Le mouvement se constitue en parti (PRRRS, Parti Républicain Radical et Radical-Socialiste) en 1901, et s'impose rapidement. Regroupant un large éventail de courants, il devient alors plus "modéré", sortant pour de bon de l'extrême-gauche. Il s'oppose alors à la lutte des classes et défend ardemment la propriété privée.

Conservant un discours de gauche durant les campagnes, les radicaux accèdent au pouvoir, qu'ils enferment progressivement dans l'immobilisme, prônant une voix du "juste milieu". Le parti est en effet déjà tiraillé entre deux tendances internes s'opposant sur un sujet majeur.

Son aile sociale souhaite vivement s'unir aux partis à sa gauche (SFIO et PC). À l'opposé, son aile conservatrice préférerait s'allier aux partis de centre-droit et de droite. Certains de ces derniers quittent alors le parti par anti-communisme.

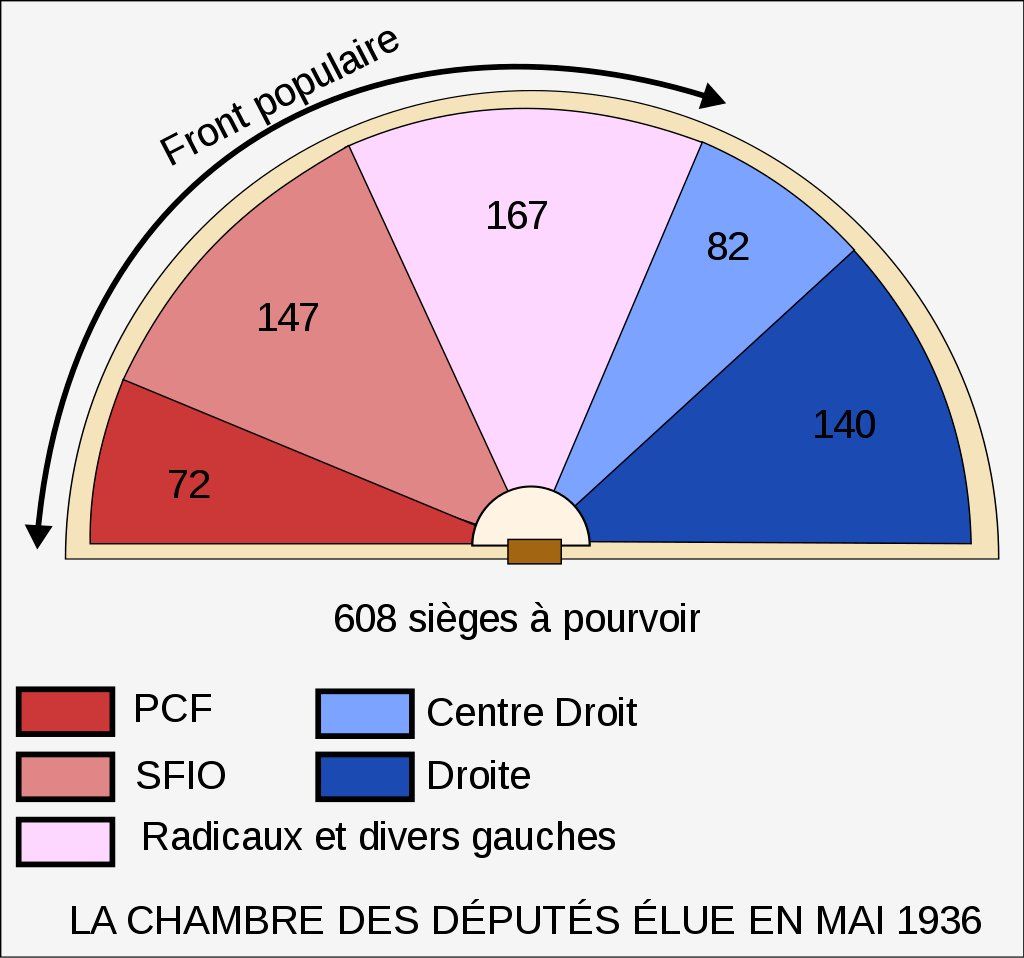

En 1934, une partie de l'aile gauche fait scission pour fonder le Parti Radical Socialiste - CP. Deux ans plus tard, l'aile droite fera de même, fondant le Parti Radical Français. Ce qu'il reste du PRRRS rejoint la SFIO et le PC dans une nouvelle union, le Front Populaire.

Soutenu par une grève massive, le gouvernement Léon Blum impose au patronat des avancées majeures : libre exercice du droit syndical, élection à bulletins secrets de délégués du personnel, augmentation des salaires, semaine de 40 heures, congés payés, etc.

Mais la crise économique et les attaques constantes de l'extrême-droite et du patronat auront vite fait de déstabiliser ce gouvernement. En 1937, les radicaux reprennent le pouvoir. Ils suivront dans un premier temps, mollement, le programme du Front Populaire, créant par exemple la SNCF.

Après une tentative infructueuse de retour de Blum, le PRRRS reprend fermement le pouvoir, donne des ministères à la droite et trahi l'union, notamment en revenant sur les quarante heures. La révolte qui s'ensuivra sera violemment réprimée, mettant définitivement fin au Front Populaire.

Après la guerre, les radicaux ont perdu toute popularité, étant en grande partie responsables de la défaite de la IIIᵉ République et du Front Populaire, ainsi que du vote des pleins pouvoirs à Pétain. Leur place est mince entre la SFIO et le Parti Communiste, leaders de la gauche et le MRP, au centre-droit.

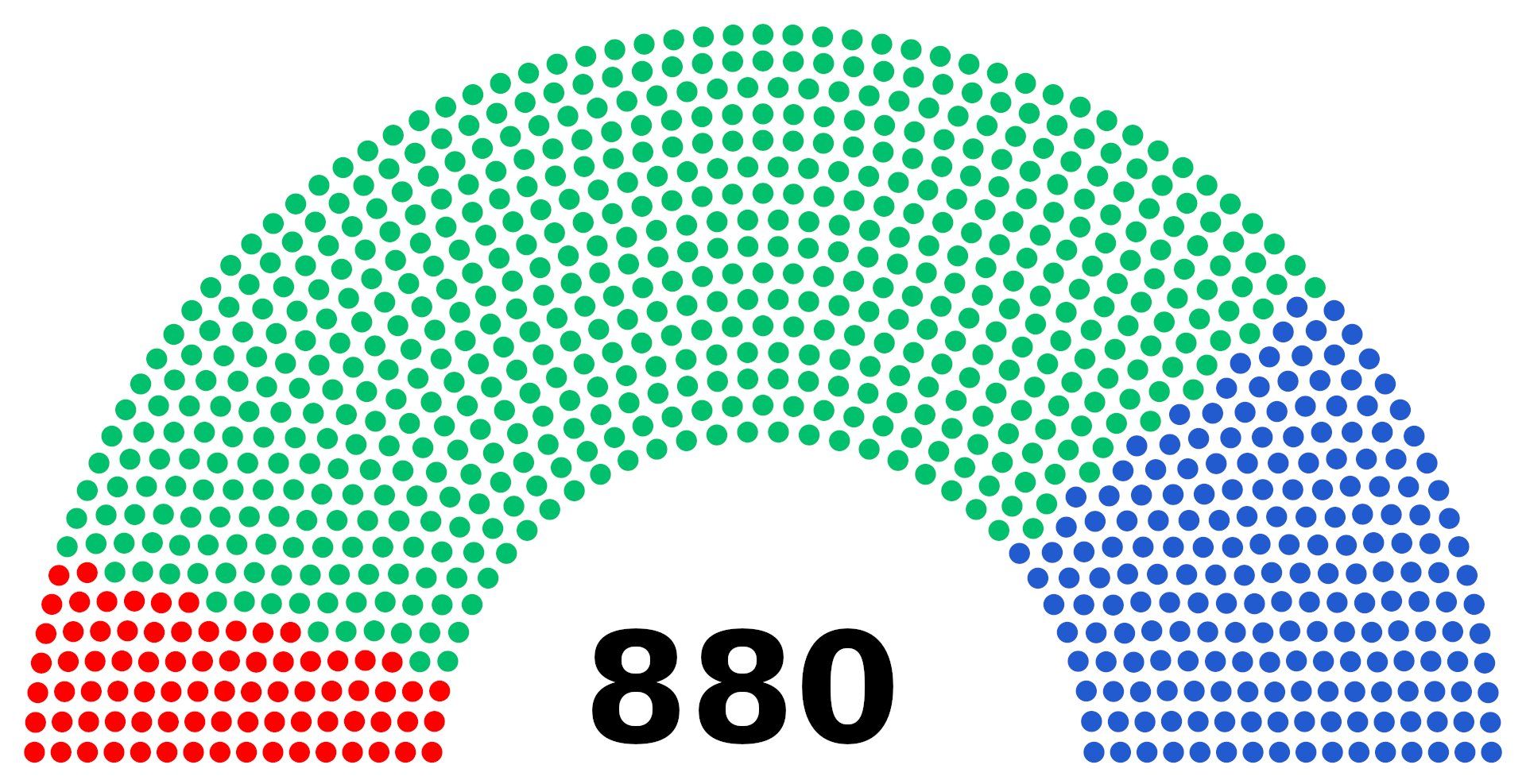

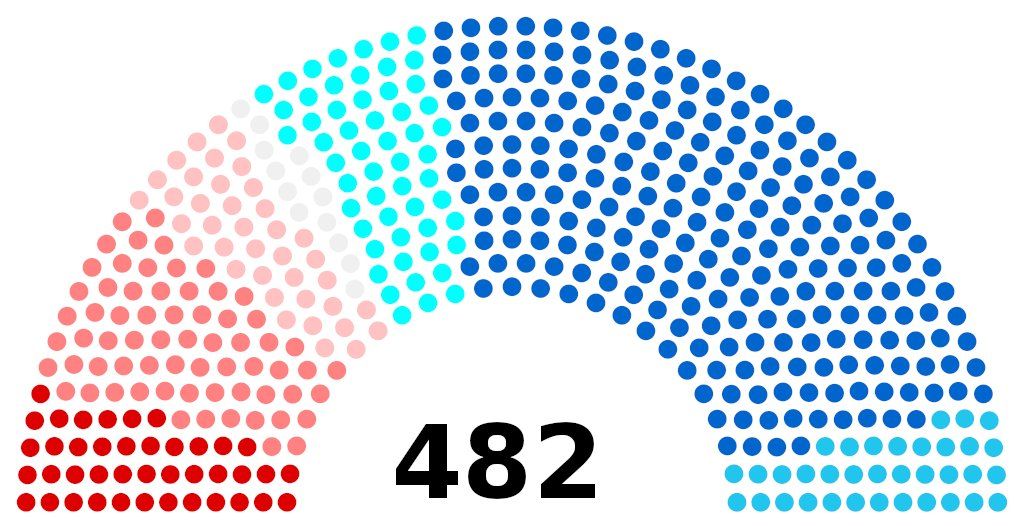

Aux législatives de 1945, leur score de 10% les places en 5ᵉ position derrière le PC, le MRP, la SFIO et la Fédération Républicaine. La chute des radicaux est continue et inexorable. En 1962, ils n'ont finalement plus que 41 députés, avec un score de 7%.

COM: 41, SOC: 66, RD: 39, IN: 13, CD: 55, UDR-UDT: 233, RI: 35

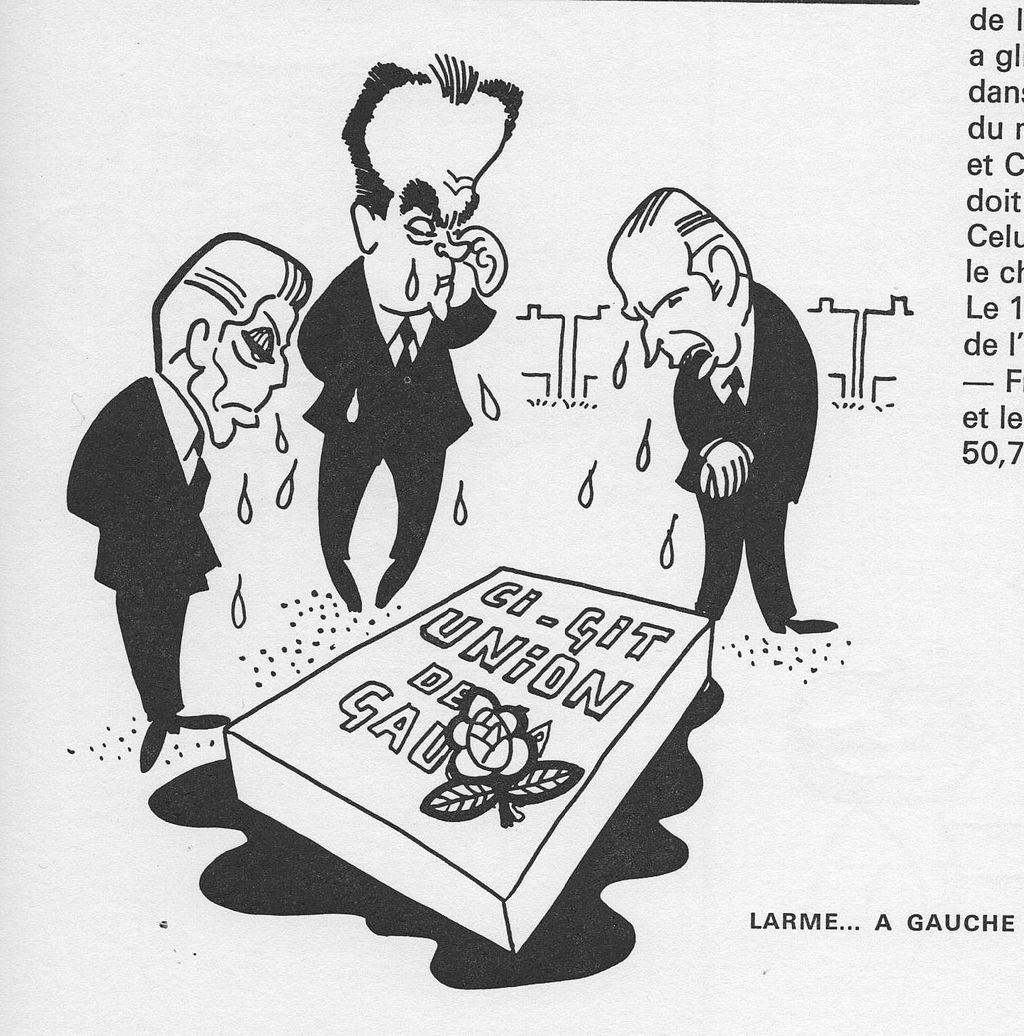

C'est finalement leur positionnement centriste qui finira par les achever. Alliés secondaires de la gauche, leur discours droitier et leurs alliances ponctuelles et opportunistes révèle leur absence de ligne directrice et d'idéaux.

Après un soutien au candidat de centre-droit Alain Poher pour la présidentielle de 1969, le congrès de 1971 voit à nouveaux 2 courants s'affronter :

- l'un pour une union des "centristes réformateurs" (portée à droite)

- l'autre pour rejoindre à nouveau l'union de la gauche

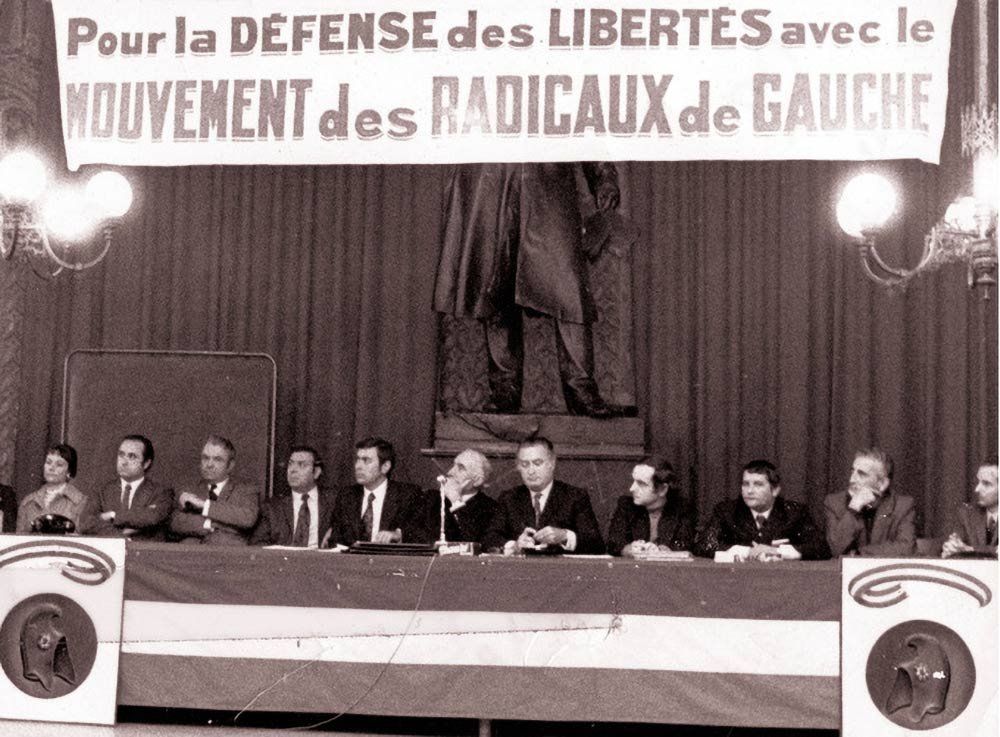

Le courant de centre-droit l'emporte. Ce qui n'empêchera pas de nouvelles scissions un an plus tard, donnant naissance au Mouvement réformateur (à droite) et au Mouvement des Radicaux de Gauche (MRG).

Le MRG signe directement le Programme Commun avec le PS et le PCF, pour ensuite soutenir la candidature commune de Mitterrand. Il sera finalement renommé PRG en 1994. En dehors de son fief du Tarn-et-Garonne, le PRG est alors relégué au statut de soutien accessoire du PS.

De son côté, le parti radical (dit Valoisien) n'est dès lors plus qu'un minuscule parti satellite de la droite, soutenant Valéry Giscard d'Estaing, avant de rejoindre l'UDF, puis l'UMP (notamment via Jean-Louis Borloo) et enfin l'UDI, partagée entre LR et LREM.

Ces alliances contradictoires n'empêchent pourtant pas les 2 partis de tenter à nouveau de s'unir en 2017 en un nouveau "Mouvement Radical". Fusion qui échouera, pour aboutir à une mise en sommeil des 2 partis pendant 2 ans. Le PRG se refonde donc en 2019.

En 2022, il rejette toute alliance avec la NUPES, préférant soutenir des dissidents PS (dont ceux de la ligne Delga). Un seul député est élu avec leurs couleurs... pour finalement rejoindre le Modem 3 jours plus tard.

On apprendra finalement que des candidats du PS (dont certains élus sous l'étiquette NUPES) se sont déclarés PRG, détournant ainsi plus d'un million d'euros de fonds publics.

Pour voir plus en détail l'Histoire du Parti Radical, et du centre-droit en général, de 1940 à 2022,nous vous recommandons vivement la vidéo suivante de la chaine Tzitzimitl - Esprit Critique :

Le graphique fourni par l'auteur est particulièrement utile pour s'y retrouver.